遺言書とは?遺言書の種類や効力・無効となるケースを解説

遺言書をご存知の方は多いと思いますが、遺言書の種類や効力、そしてその効力の限界について正しく理解してらっしゃる方は残念ながらそれほど多くありません。故人の遺志を伝えるためにせっかく遺した遺言書が、無効になってしまってはあまりにも残念過ぎます。

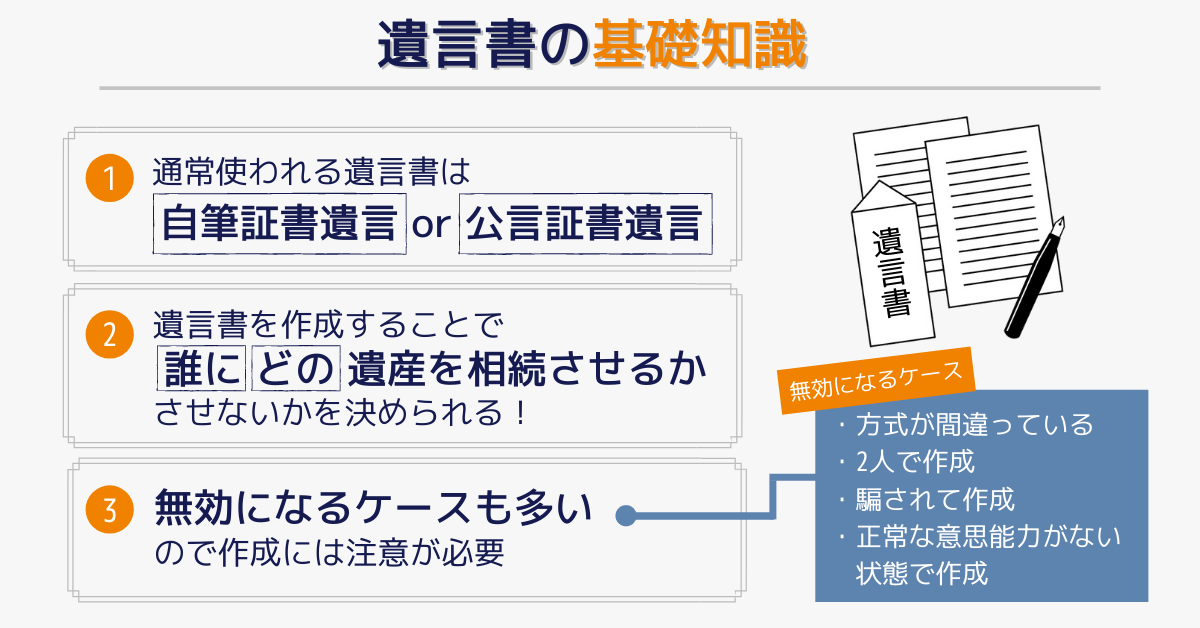

そこで本日は、ご自分の意思を正しく伝え相続時に争いを起こさないために、正しい遺言書を作成するための基礎知識を解説していきます。

遺言書とは?遺言書の方式と種類

遺言書とは、自分の死後に残った財産を誰がどのように相続するかを書き残したものです。「遺言書」と一括りにしてしまうことが多いですが、実はその種類は豊富で、大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けることができます。

普通方式の遺言書

普通方式の遺言書とは、一般的に広く知られている遺言書の方式です。

なお普通方式には

の3つがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、書面に自筆(財産目録のみWordなどで作成しても可)で作成した遺言書に、作成年月日や氏名など遺言書として法的要件を満たすための必要事項を記載し、最後に押印(実印でなくても可)したものをいいます。

特別な費用もいらず、自分一人で思いついた時に作成することができるため多くの人に利用されていますが、遺言書として法的なルールを満たしていないことも多く、作成後に最もトラブルが発生しやすい遺言書でもあります。

参考:自筆証書遺言とは?作成ルールと注意したいポイントを解説

公正証書遺言

自筆証書遺言と並び最も利用されている遺言方式が、この公正証書遺言です。公証人が作成・管理をしてくれるため、失敗や紛失・改ざんなどの恐れもなく、遺言書の効力をめぐる問題が起こる心配もほとんどありません。

ただし自筆証書遺言と比べると時間と費用がかかる点がデメリットといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の内容は秘密のままで公証人に遺言書の存在の実を証明してもらう遺言書のことをいいます。遺言書の内容が誰にも漏れないというメリットはありますが、作成されたものが法的に効力を満たさない場合もあり、実際に利用されるケースはほとんどありません。

参考:秘密証書遺言とは?その特徴やメリット・デメリットについて

特別方式の遺言書

特別方式の遺言書とは、山や船などで遭難した場合や特殊な環境下で書かれた遺言書のことをいいます。

その種類は、

全部で4種類ありますが、こちらも実際に利用される機会はあまりありません。

このように遺言書にはさまざまな方式がありますが、実際に広く利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

遺言書の効力

遺言書に書かれた内容は、全てにおいて有効である(=法律的に効力を発揮できる)わけではありません。遺言書に記載することで法的効力が認められるのは、以下の3分野に限定されています。

相続人に関すること

遺言書は、相続人の「廃除」と「廃除の取り消し」を行うことができます。

遺言者が特定の相続人から虐待や侮辱、著しい非行などの被害にあっていた場合などにその相続人を廃除して遺産を相続させないようにすることを「廃除」といい、その取り消しを「廃除の取り消し」といいます。

参考:相続の廃除とは?相続廃除ができるケースや種類と認められた場合

財産の承認や処分に関すること

遺言書は、財産の承認や処分を行うことができます。

財産の承継や処分とは、相続人の相続分に関する指定や、どの遺産を誰に相続させるかなどの分割方法の指定、また遺言によって財産を相続人以外に相続させる遺贈などのことをいいます。

身分に関する行為

遺言書は、認知と未成年後見人の指定をすることができます。

認知とは、婚姻関係のない子供(非嫡出子)を自分の子供として法的に認めることをいいます。認知された子供は、嫡出子と同様の権利が与えられることになります。

未成年後見人とは、未成年者に対して親権を持つ者が不在の場合に、未成年者の法定代理人となる人物のことをいいます。この未成年後見人の指定をすることができます。

遺言書が無効になるケース

遺言書が法的効力を持つためには、ある一定の要件を満たさなければなりません。そこでこの章では遺言書が無効になるケースを紹介します。

民法が定める遺言書の方式に従っていない

遺言書として認められるためには、民法で定められた方式に従って作成されたものでなければなりません。

たとえば自筆証書遺言では、「手書き以外(パソコンなど)で作成した」「日付が記載されていない」「遺言者以外が代筆して作成した」などの場合には、遺言書が無効となってしまいます。

2人以上が共同で作成した

遺言者とその配偶者、または兄弟など2人以上で作成した遺言書は、遺言者の意思が制約されている可能性があるなどの理由により無効となってしまいます。

詐欺や脅迫によって作成された

詐欺や脅迫によって作成された遺言書は、遺言者の意思が正しく反映されていないため、当然無効となります。

作成時に遺言者の意思能力がなかった

知的障害や認知症などにより正常な意思能力がない状況で作成された遺言書は、無効となります。

一定の条件を満たした成年被後見人は認められる場合も

成年被後見人は本来遺言作成能力が認められていません。しかし判断能力が一時的に回復し、かつ「医師2人以上が遺言作成に立ち会うこと」と「立ち会った医師が、遺言作成時に遺言者が判断能力を欠く状態でなかった旨を遺言書に記載して署名・捺印すること」の両方を満たしている場合には、作成された遺言書は有効となります。

遺言書の作成者が満15歳以下である

民法では、15歳以上の正常な意思表示能力がある者に遺言書の作成をすることができると認めているため(未成年であっても親の同意の必要なく)逆に15歳未満は作成できません。

遺言書の効力の限界

法的効力のある遺言書であれば、どんな内容でも全て遺言者の意思通りに遺産の相続が行われるのかというと、残念ながらそうではありません。

法定相続人の遺留分

民法1028条では、遺言者の兄弟姉妹以外の相続人については、相続財産の一定割合を取得することができる権利を認めています。この権利のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

遺言書がこの遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求により遺留分について相続権を行使することが認められています。

例えば、兄弟姉妹以外の法定相続人がいるにも関わらず「全財産を寄付する」と書かれた遺言書は遺留分を侵害しているわけですから、法定相続人に減殺請求をされれば全て遺言人の意思通りにはいかなくなるわけです。

参考:遺留分とは?遺留分の割合・計算方法などをわかりやすく解説

まとめ

遺言書を作成しておくと、残された家族が相続で揉めたり、遺産の分割方法で頭を悩ますことがなくなります。また法定相続人以外にも財産を分ける事もできる上に、遺族も故人の遺志を尊重することができるため、残された家族全員も安心して暮らすことができます。

しかし法律上認められている正しい遺言書を作成しておかなければ、どれだけ頭を悩まして作ったものであっても、残念ながら遺言者の意思を伝えることはできません。

特に自筆証書遺言を作成する場合、条件を満たしていない遺言書や、相続税の計算上損をする遺言書を作成してしまうケースが多いため、遺言書を作成する場合には、相続に強い弁護士や税理士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。