旧借地法と借地借家法の違いとは?借地契約について解説

税理士の見解

「借地権のポイント」

・借地権の設定によるトラブルを避けるためにも契約時、更新時など契約内容をしっかりと確認することが望ましい

目次

みなさん、こんにちは。

マルイシ税理士法人の税理士の鈴木です。

借地法と借地借家法は、土地の賃貸借契約に関する重要な法律です。

平成4年(1992年)に借地法が借地借家法に改正されたことにより、借地権の種類や内容に大きな変更がありました。

現在でも、改正前の借地法が適用される契約と、借地借家法が適用される契約が併存しています。

本記事では、相続などによって旧借地法が適用される土地を受け継ぐ場合に備え、借地法と借地借家法の違いについて詳しく解説します。

借地法と借地借家法の概要

借地法(以下、旧借地法)と借地借家法は、土地の賃貸借契約に関する法律です。

旧借地法は平成4年(1992年)に借地借家法に改正されましたが、令和に入った現在でも、土地の取引や相続と無縁ではありません。

その概要は、以下の通りです。

借地権とは?わかりやすく解説

借地権とは、他人の土地を使用する権利のことを指します。

借地権者は地主との契約に基づき、土地を賃借し、その土地の上に建物を所有することができます。

現在の借地借家法では、普通借地権のほかに、定期借地権などの種類があります。

借地法と借地借家法の適用基準

法改正のあった平成4年8月1日以降成立した借地権には、すべて借地借家法が適用されます。

問題は、現在も効力のある借地権について、旧借地法の時代(平成4年7月31日以前)に成立したものが少なくない点です。

これら法改正前に成立した借地権には、借地借家法附則で定める経過措置(下記)により、旧借地法が適用されます。

”この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。”

問題になりやすいのは、長年地主として貸し出していた土地につき、相続が発生したときです。

反対に、借地権を相続する側でも、同じことが言えます。

当てはまりそうなケースでは、事前に旧借地法と借地借家法の違いや、旧借地法の重要なルールを押さえておかなくてはなりません。

借地権の違いと特徴

借地法と借地借家法では、借地権の種類に違いがあります。

旧借地法下の借地権は、普通借地権(旧借地権)しかありませんでした。

一方で、現在の借地借家法下では、新たに定期借地権制度が導入され、一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権の3つが導入されています。

これから解説するポイントにおいて、存続期間の点では旧借地法の方が不利です。

大ざっぱに言うと、旧借地法下では「一度貸すと戻ってこない」可能性があるのに対し、現在の借地借家法では「契約の種類しだいで一定期間経てば戻ってくる」といったようになります。

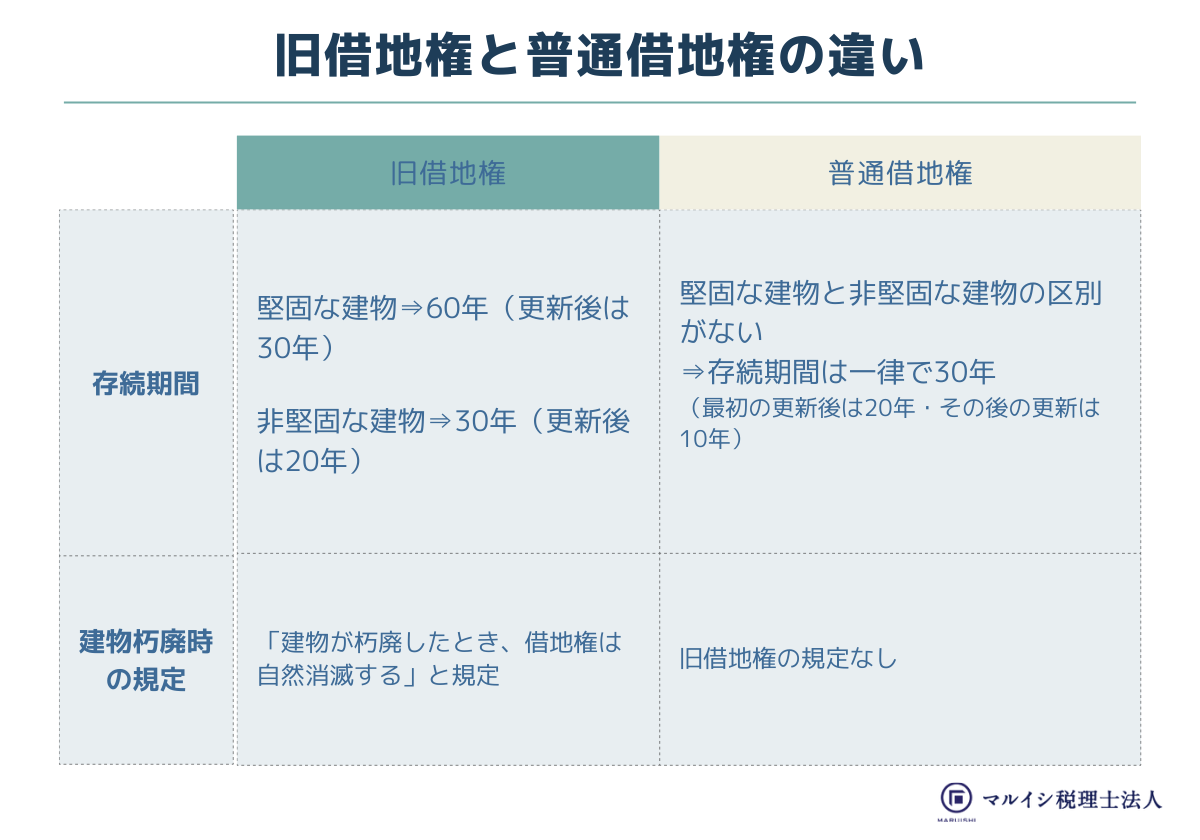

旧借地権と普通借地権の比較

旧法と新法で普通借地権を比較してみると、存続期間に違いがあります。

また、普通借地権も、存続期間や建物の経済的効用が失われたときの取り扱いが異なります。

具体的に説明すると、次の通りです。

普通借地権の存続いつまで?期間の違い

旧借地法下の旧借地権では、借地上に建つ建物を「堅固な建物」と「非堅固な建物」に分類し、以下のように権利の存続期間を定めていました。

- 堅固な建物……60年(更新後は30年)

- 非堅固な建物……30年(更新後は20年)

一方で、借地借家法下の普通借地権に、堅固な建物と非堅固な建物の区別はありません。建物の構造に関わらず、存続期間は一律で30年・最初の更新後は20年・その後の更新は10年と定められています。

建物朽廃時の規定

建物朽廃時の規定は、旧借地法にあったものです。

朽廃とは、新築からの時間経過に伴って資材が劣化し、建物として使用することが難しくなることを指します。

旧借地法では「建物が朽廃したとき、借地権は自然消滅する」とのように定められていました。

現在の借地借家法では、上記規定がありません。

建物が使えなくなり、経済的効用が失われたとしても、法改正後の契約だと借地権は存続します。

法改正による影響

法改正のあった平成4年以降、令和4年(2022年)の時点で30年が経過しました。

この影響で、存続期間を巡り、旧借地法と借地借家法のどちらを適用するのか、混乱が生じ始めていると思われます。

加えて、空き家などの劣化が進む建物では「旧法に則って借地を返してもらいたい」あるいは「借地をただちに返還すべきか判断がつきかねる」といった問題が浮上していると考えられます。

更新と再築に関する規定

旧借地法と借地借家法の比較では、更新請求と建物を再築したときの取り扱いに注意が必要です。

結論を言えば、契約の更新請求についてはほぼ同じですが、建物再築に関する規定には違いがあります。

更新請求と期間延長

旧借地法下でも、借地借家法でも、契約の更新を請求することによる存続期間の延長の条件はほぼ同じです。

借地権者は契約期間満了時に更新請求権を有しており、更新時に建物が存在していることを条件に、更新が可能です。

ただし、地主側に正当な事由があれば、更新を拒絶することも可能です。

地主による更新拒絶の際、借地人は、地主に対し、建物の買い取りを請求できます。

建物再築の条件と制約

土地を借りている人が、借地権の残存期間を超える建物を再築した場合、旧借地法と借地借家法で違いがあります。

旧借地法では、地主が異議を述べない限り、堅固な建物は存続期間30年・非堅固な建物は20年として更新されます。

対する借地借家法では、残存期間を超える建物を再築した場合の延長は、地主の承諾がある場合に限られ、延長される期間は一律で20年とされます。

契約解除と特約の適用

借地権の契約解除に関する規定は、旧借地法と借地借家法で比較すると、借地借家法の方が地主側が有利となっています。

定期借地権の導入などにも影響され、一度解約して契約し直したり、特約を導入したりすることで、より地主側に有利な条件とすることも可能です。

地主による解約と更新拒絶

通常の更新や更新拒絶について、借地法と借地借家法で違いがないことは、すでに説明した通りです。

もっとも、更新拒絶に必要な正当な理由の取り扱いや、建物が滅失したときの取り扱いは異なります。

契約を締結しなおす場合について取り決められる特約についても、ここで解説します。

旧借地借家法における地主からの立ち退き依頼時との違い

旧借地借家法では、地主からの更新拒絶に必要となる正当な理由の基準がなく、個別の判断が必要でした。

一方で、新借地法では、正当な理由について、地主からの立ち退き料の支払い(財産上の給付)があると明記されています。

建物滅失時による解約の可否

旧借地法において、契約を更新した後に建物が滅失しても、借地契約の解約はできません。

地主にとっても借地権者にとっても不都合となる可能性がある上記の規定は、改正法で見直されました。

借地借家法では、建物が滅失した場合、借地権者の申し入れによって解約できます。

ここで改めて、建物の朽廃と滅失で旧法・新法の定めを整理すると、次のようになります。

建物の朽廃借地権は消滅する借地権は存続する

| 条件 | 旧借地法 | 借地借家法 |

|---|---|---|

| 建物の滅失 | 契約は存続する | 借地権者の申出で解約 |

定期借地権制度の特徴

旧借地法になかった定期借地権制度では、契約種類の選択・特約の設定により、次のように存続期間を定められます。

これにより、借地借家法の適用で合意した契約は、双方が期待する期間で土地の返還が可能になります。

■一般定期借地権

用途を制限しない定期借地権であり、最短でも50年の存続期間を定める必要があります。

■事業用定期借地権

店舗やオフィスの用途で設定する定期借地権であり、10年以上50年未満の存続期間を定める必要があります。

■建物譲渡特約付借地権

契約終了時に地主が建物を買い取る特約が付された借地権であり、最短でも30年の存続期間を定める必要があります。

特約に関する留意点

旧借地法が適用される借地は、契約更新時、双方の合意により借地借家法を適用することが可能です。

反対に、旧借地法の時代の契約につき、その特約が問題となることもあります。

ケース別に留意点をまとめると、次のようになります。

借地借家法の適用に関する留意点

旧借地法から借地借家法へと適用する法律を変えたい場合は、当事者同士で書面を交わすなどして、明確に合意する必要があります。

平成4年7月31日以前の契約は、双方合意しない限り、令和の現在において更新が発生したとしても、旧借地法が適用されます。

旧借地法下での特約に関する留意点

旧借地法下の特約で問題になりやすいのは「更地にした上で返却する」などの合意です。

結論を言えば、合意は有効と判断され、建物は解体しなくてはなりません。

焦点は解体費用の負担となりますが、原則として、借地権者の負担になることに注意しましょう。

ほかにも、借地名義人が死亡するなどして名義変更する場合に、地主に対して名義変更承諾料を支払う必要があるとする特約が見られます。

もっとも、支払う必要があるのは、旧法・新法ともに「親族以外の第三者が名義人になる場合」に限られます。

まとめ

借地法と借地借家法には、借地権の存続期間や更新、契約解除などに関して重要な違いがあります。

大きく言えば、存続期間、更新と再築に関する規定、地主側からの申出もしくは建物の朽廃・滅失による権利消滅(解除)の3つに関して、注意を払わなくてはなりません。

令和の現在でも、借地権の設定・存続に関して、旧借地法と借地借家法が入り乱れている状態です。

古くから利用している土地を受け継いだり、契約の相手方から何らかの連絡があったりしたときは、弁護士などの士業に相談した方が良いでしょう。